Партизанская война на Сахалине.

В конце 1904 года положение на театре военных действии резко ухудшилось: 20 декабря 1904 года капитулировал Порт-Артур, и японцы стали готовиться к высадке на Сахалин. Предназначенные для этой цели войска генерал-лейтенанта Харагучи, расквартированные на Хоккайдо, насчитывали 14 тысяч человек с артиллерией, а для их перевозки назначалась флотилия вице-адмирала Катаока из 20 транспортов с боевыми кораблями. Дать отпор такому десанту на Южном Сахалине могли лишь 1200 человек, разделенные на несколько отрядов и вооруженные десятью орудиями и четырьмя пулеметами.

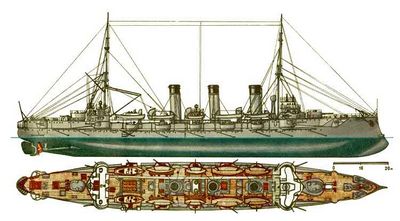

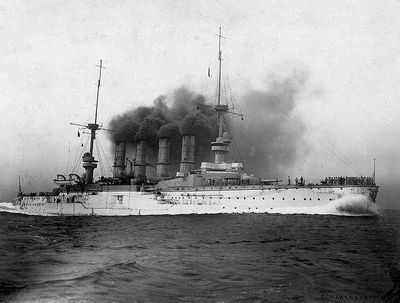

Мичман Максимов 5 марта 1905 года послал

телеграфный запрос в ГМШ: “Что делать с

крейсером “Новик”, который в случае занятия

Сахалина японцами легко может быть поднят в

два-три месяца?” Вскоре пришел ответ:

“Подготовить к взрыву и при первой же опасности

завладения уничтожить”. Взрывать корабль было

нечем, и А. П. Максимов немедленно направил

командиру Владивостокского порта контр-адмиралу

Н. Р. Греве телеграмму, в которой просил

прислать четыре мины для взрыва крейсера, а также

50 мин для минирования залива, 120- и 47-мм патроны. Но

Владивосток не ответил. Тогда Максимов решил

пустить в дело японские мины, имевшиеся на

крейсере еще с августа 1904 года. Однако они

поначалу не потребовались — за зиму корпус

“Новика” ушел в грунт на два с лишним метра.

Защитники Сахалина продолжали готовиться к

обороне острова. По берегу залива Анива они

установили семь сигнальных станций на

протяжении 36 верст, заменили нерадиво

относившегося к своим обязанностям смотрителя

Крильонского маяка матросом 1-й статьи Степаном

Буровым из команды “Новика”. На

транспорте “Эмма” моряки получили из

Владивостока одежду и провизию, пулеметные ленты

и двести 47-мм патронов, снаряженных дымным

порохом.

Мичман Максимов 5 марта 1905 года послал

телеграфный запрос в ГМШ: “Что делать с

крейсером “Новик”, который в случае занятия

Сахалина японцами легко может быть поднят в

два-три месяца?” Вскоре пришел ответ:

“Подготовить к взрыву и при первой же опасности

завладения уничтожить”. Взрывать корабль было

нечем, и А. П. Максимов немедленно направил

командиру Владивостокского порта контр-адмиралу

Н. Р. Греве телеграмму, в которой просил

прислать четыре мины для взрыва крейсера, а также

50 мин для минирования залива, 120- и 47-мм патроны. Но

Владивосток не ответил. Тогда Максимов решил

пустить в дело японские мины, имевшиеся на

крейсере еще с августа 1904 года. Однако они

поначалу не потребовались — за зиму корпус

“Новика” ушел в грунт на два с лишним метра.

Защитники Сахалина продолжали готовиться к

обороне острова. По берегу залива Анива они

установили семь сигнальных станций на

протяжении 36 верст, заменили нерадиво

относившегося к своим обязанностям смотрителя

Крильонского маяка матросом 1-й статьи Степаном

Буровым из команды “Новика”. На

транспорте “Эмма” моряки получили из

Владивостока одежду и провизию, пулеметные ленты

и двести 47-мм патронов, снаряженных дымным

порохом.

Вскоре после цусимской катастрофы (14—15

мая 1905 года) на совещании в Царском Селе у Николая

II было зачитано письмо военного агента в Лондоне,

где говорилось, что японцы готовы к высадке на

Сахалин, которая произойдет между 20 и 25 июня.

Вскоре мичман Максимов получил приказ

контр-адмирала Н. Р. Греве: “Взорвать

крейсер, имущество раздать бедным, взяв

расписки”. Имущества для раздачи не оказалось.

Новиковцы сначала взорвали четыре 120-мм орудия,

зарытых в земле у складов, затем приступили к

уничтожению своего корабля. Одну

3-пудовую мину взорвали у средних машин крейсера с левого борта, следующий

взрыв оказался неудачным. Последнюю мину

взорвали в угольной яме между первой и второй

кочегаркой, разрушив первое котельное отделение.

Вскоре после цусимской катастрофы (14—15

мая 1905 года) на совещании в Царском Селе у Николая

II было зачитано письмо военного агента в Лондоне,

где говорилось, что японцы готовы к высадке на

Сахалин, которая произойдет между 20 и 25 июня.

Вскоре мичман Максимов получил приказ

контр-адмирала Н. Р. Греве: “Взорвать

крейсер, имущество раздать бедным, взяв

расписки”. Имущества для раздачи не оказалось.

Новиковцы сначала взорвали четыре 120-мм орудия,

зарытых в земле у складов, затем приступили к

уничтожению своего корабля. Одну

3-пудовую мину взорвали у средних машин крейсера с левого борта, следующий

взрыв оказался неудачным. Последнюю мину

взорвали в угольной яме между первой и второй

кочегаркой, разрушив первое котельное отделение.

14 июня в 3 ч ночи в Корсаковский пост неожиданно прибыл прапорщик П. А. Лейман с десятью матросами и рассказал следующее. Незадолго до Цусимского боя эскадра 3. П. Рожественского захватила английский пароход “Олдгамия”, шедший в Японию с контрабандным грузом. В состав новой команды парохода включили четырех прапорщиков и 37 матросов с разных кораблей эскадры, причем его самого с броненосца “Император Александр III” назначили старшим офицером. Отделившись от эскадры, “Олдгамия” пошла во Владивосток вокруг японских островов так же, как и крейсер “Новик” в августе 1904 года. Но навигационная ошибка недостаточно опытных офицеров привела 19 мая к аварии у острова Уруп. Высадившиеся на остров моряки снарядили парусно-весельный бот, чтобы добраться до Сахалина и дать знать о случившемся.

После рассказа Леймана мичман Максимов сразу же телеграфировал командующему флотом о своем желании 25 июня идти на Уруп за оставшимся экипажем “Олдгамии”. Но 23 июня матрос “Новика” С. Буров передал по телефону с мыса Крильон, что в 17 ч мимо проследовала японская эскадра из 53 вымпелов, державшая курс в залив Анива. Поход на Уруп стал невозможен. Волею судьбы П. А. Лейман со своими матросами из эскадры адмирала 3. П. Рожественского вошел в отряд А. П. Максимова, которому в эти дни “за отличие в деле против неприятеля” присвоили звание лейтенанта, а остальной экипаж “Олдгамии” впоследствии попал в плен.

Из-за слабости войск на Сахалине общий план его обороны в случае высадки японцев заключался в том, чтобы, отступая с боями в глубь острова, совершать партизанские вылазки в тылу противника и ко дню мирного договора удержать за собой хотя бы небольшую часть Сахалина. Из ссыльнокаторжных, которым императорским указом предоставлялись большие льготы, и поселенцев сформировали дружины. На базе Корсаковского резервного батальона, отряда моряков-новиковцев и дружин на Южном Сахалине создали пять партизанских отрядов и несколько партизанских групп, в тайге заранее заложили склады с запасами.

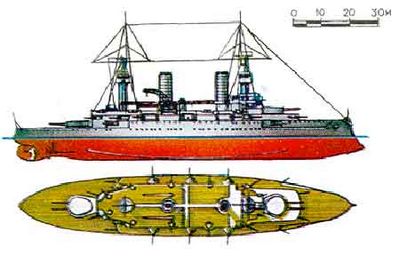

Первым партизанским отрядом численностью чуть больше 400 человек командовал полковник А. И. Арцишевский (одновременно он был и начальником обороны Южного Сахалина). В отряд входили моряки под командой лейтенанта А. П. Максимова, его артиллерию составляли шесть орудий крейсера (два 120-мм и четыре 47-мм). Матросы-новиковцы входили также и в группу подпоручика Мордвинова, располагавшуюся на мысе Крильон и выделенную из четвертого партизанского отряда численностью около 180 человек под командованием штабс-капитана Даирского. Основной район действий первого отряда — окрестности села Дальнего, его склады размещались в тайге по реке Муравченке; район действий четвертого отряда и его склады — долина реки Лютога. Другими партизанскими отрядами Южного Сахалина командовали штабс-капитан Гротто-Слепиковский (около 180 человек) и капитан Быков (около 230 человек).

Когда утром 24 июня 1905 года выяснилось,

что японский десант занял все побережье от

деревни Мерея до селения Савинова Падь (в 10-15

верстах от Корсаковского поста), полковник

Арцишевский приказал жечь склады и здания и

отходить к деревне Соловьевка.  Два японских миноносца, подошедших к

посту, встретил огонь установленных на берегу

орудий крейсера “Новик”. На одном

миноносце возник пожар, на другом наблюдался

разрыв 120-мм снаряда. Корабли неприятеля сразу

скрылись, но вскоре показался отряд из семи

миноносцев, в один из которых новиковцы попали

двумя 120-мм снарядами. Расстреляв все боеприпасы

(последние снаряды были посланы в сторону

японского десанта), моряки-артиллеристы взорвали

свои орудия и направились на Маячную гору. Туда

же начали подтягиваться и те матросы, которые

уничтожили здания, пристань, склады и плавучие

средства.

Два японских миноносца, подошедших к

посту, встретил огонь установленных на берегу

орудий крейсера “Новик”. На одном

миноносце возник пожар, на другом наблюдался

разрыв 120-мм снаряда. Корабли неприятеля сразу

скрылись, но вскоре показался отряд из семи

миноносцев, в один из которых новиковцы попали

двумя 120-мм снарядами. Расстреляв все боеприпасы

(последние снаряды были посланы в сторону

японского десанта), моряки-артиллеристы взорвали

свои орудия и направились на Маячную гору. Туда

же начали подтягиваться и те матросы, которые

уничтожили здания, пристань, склады и плавучие

средства.

Затем новиковцы, продолжая поджигать встречавшиеся на пути кунгасы, двинулись по берегу к Соловьевской позиции. Утром 25 июня и перед ней появились два японских миноносца. Два 47-мм орудия открыли огонь и дважды попали в один из кораблей.

Вскоре весь отряд А. И. Арцишевского отступил к селу Хомутовка и 27 июня занял позицию у села Дальнего. Преследуя отряд, японцы в селе Владимировка попали под пулеметный огонь находившейся в засаде команды Леймана. У моста через реку Рогатку завязался бой, в нем погибло много японцев из батальона майора Харуки.

В боях 28 и 29 июня на позиции, выбранной на реке Муравченке, артиллеристы израсходовали все снаряды и стали отступать в горы к своему складу. Лейтенант Максимов с матросами действовал в арьергарде и был в конце концов окружён пехотой противника.

3 июля отряд полковника А. И. Арцишевского сложил оружие в селе Дальнем; в плен попали четыре офицера (среди них лейтенант А. П. Максимов и прапорщик П. А. Лейман), врач и 135 нижних чинов. В отряде были убиты и ранены 150 человек, японцы в боях с отрядом потеряли убитыми четырех офицеров и 70 нижних чинов.

К маяку на мысе Крильон, охраняемому группой подпоручика Мордвинова, 27 июня прибыли два японских крейсера и высадили десант. Группа отошла в село Петропавловское, где несколько матросов “Новика” присоединились к отряду штабс-капитана Даирского. Полтора месяца этот отряд вел бои на Южном Сахалине, но 17 августа после перестрелки, в которой погибло около 40 японцев, его окружили. Дальнейшее описал машинист 2-й статьи крейсера “Новик” Архип Макенков: “Кто разбежался, а кто остался. Японцы отняли винтовки и связали всех и штабс-капитана Даирского... Я отбился далеко в сторону, лежал в тайге за пеньком... Потом повели всех к Отрадному. Я — за ними... Японцы наших подгоняли штыками. Отвели пленных верст за 12 от того места, где был бой, и остановили...” Придя позже на место казни, Макенков увидел “похороненными... только штабс-капитана Даирского и зауряд-прапорщика Хныкина. Остальные лежали в тайге простреленные и проколотые...” — таких было около 130 человек.

Дальнейшая судьба "новиковцев"